父親が積極的に育児に取り組むと

母親の心理的苦痛が低減する可能性がある

乳児期の育児は、授乳・おむつ替え・着替え…等々たくさんの慣れないお世話をしなければならず、それまでのライフスタイルが一変します。とくに、母親への負担は大きくなりがちで、乳児期の育児をする母親は産後うつをはじめとしてメンタルヘルスが不良となる事例が多数報告されています。

母親のメンタルヘルス不良は、子どもの発達にも影響を及ぼすと言われ、予防対策が必要です。そのため、母親のメンタルヘルス不良と関連する要因を調べて、対策につなげていけるかを検討することは非常に重要です。

これまで、育児中の夫婦において、父親の育児行動時間が長いと、母親のメンタルヘルス不良が減るといった先行研究がありました。しかし、日本国内では大規模な集団での検討は行われておりませんでした。また、父親のどういった育児行動が母親のメンタルヘルスと関連するかを調べられた研究はこれまでにありませんでした。

そこで、本研究では、「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」に参加する約75000組の夫婦を対象に、子どもが生後6カ月時点の父親の育児行動の頻度と、生後1歳時点の母親の心理的苦痛が関連するかどうかを検討しました。

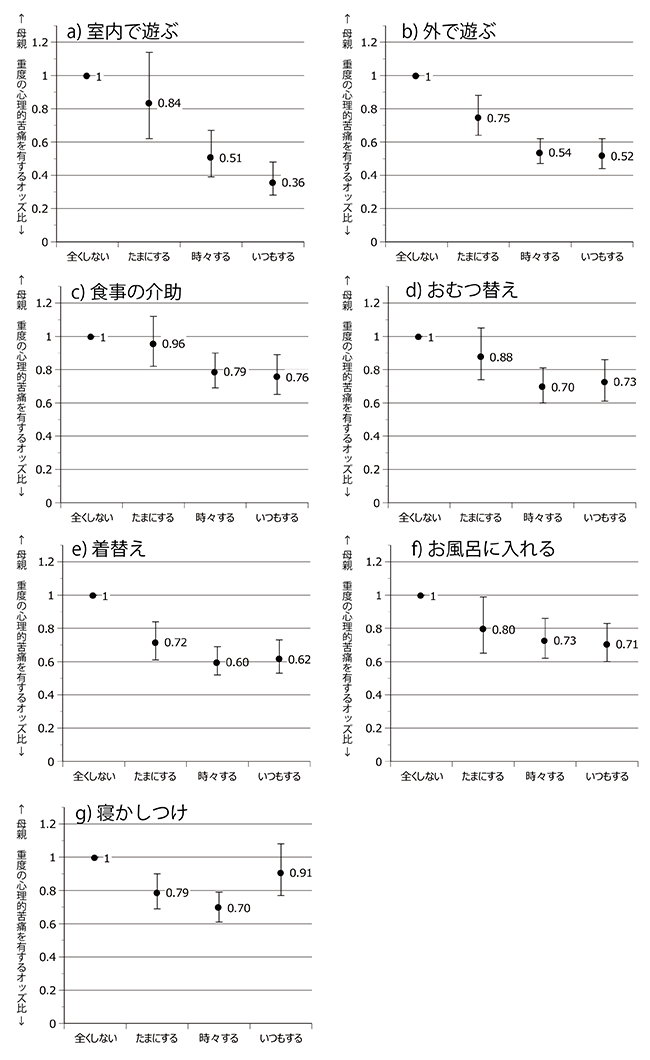

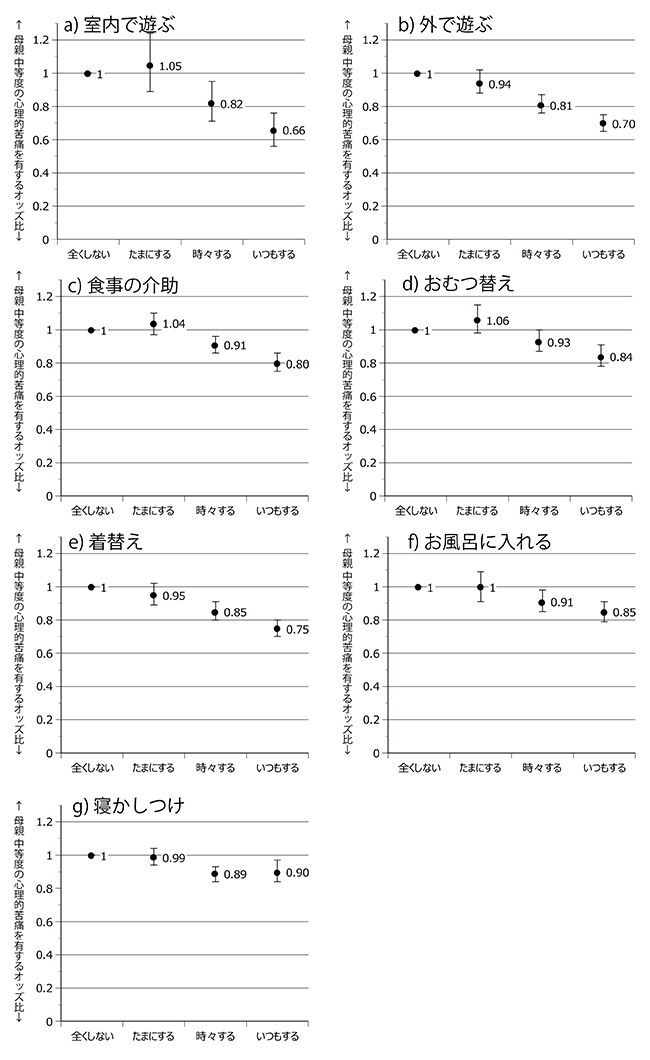

調べた育児行動は、「室内で遊ぶ」、「外で遊ぶ」、「食事の介助」、「おむつ替え」、「着替え」、「お風呂に入れる」、「寝かしつけ」の7つで、父親が取り組む頻度は「全くしない」、「たまにする」、「時々する」、「いつもする」の4段階で、母親が評価しました。

また、母親の心理的苦痛はK6と呼ばれる質問票の回答からストレスの度合いを得点化しました。K6の値は合計で0~24点となり、点数が高いほどストレスの度合いが高い状態と判定されます。これまでの研究では、5~12点で中等度のストレス、13点以上で重度のストレスがあると判定されており、本研究はこの基準を用いて、ストレス度合いを判定しました。

そして、父親の育児行動の頻度と母親の心理的苦痛の関連については、母親の年齢や、きょうだいや同居家族の人数、母親の抑うつ傾向など、心理的苦痛に影響を与えると言われる他の要因も調整し、解析を行いました。

その結果、父親が育児行動を「全くしない」群と比べ、頻度の多い群では、母親が重度の心理的苦痛を有するリスク(図1)および、中等度の心理的苦痛であってもリスクが低くなる傾向(図2)が見られました。

図1 父親の育児行動の頻度と母親が重度の心理的苦痛を感じるリスク

図2 父親の育児行動の頻度と母親が中等度の心理的苦痛を感じるリスク

以上の結果より、父親が育児行動を積極的に行うと、母親の心理的苦痛が低減する可能性が高いことが示唆されました。とくに、食事や着替えといった生活の介助だけでなく、室内遊びや外遊びといった行動でも同様の結果が得られました。

このことから、今回調べた育児行動に父親が取り組むことで、母親に時間的余裕ができることが心理的苦痛低減につながっているのではないかと推察されます。

しかし、本研究は観察研究ですので、父親の育児行動が母親の心理的苦痛を低減させるように働くかを実際には検証できてはいません。そのため、父親の育児行動を促進する教育等の介入を行うことで母親の心理的苦痛を低減できるかを調べる研究を進め、検証していくことが必要です。

※この研究成果は精神医学の専門誌「European Psychiatry」に2021年6月9日にオンライン掲載されました。

エコチル調査富山ユニットセンター

2021年6月