父親が積極的に育児に取り組むと乳幼児期の子どものけがが減る可能性がある(エコチル調査より)

乳幼児の不慮の事故による死因順位は常に上位(5位以内)に位置しています。特に1~4歳では転倒・転落、溺水、窒息が不慮の事故全体の90%以上を占め、その多くは家庭で起こっているものがほとんどです。そのため、家庭内でのけがを減らす方策が必要です。

先行研究では、乳児期に父親の育児行動が多いと生後18か月までに発生する不慮の事故を予防できる可能性が示されていました。しかし、18か月以降も子どものけがとの関連は検討されておらず、該当の先行研究ではけがの重症度については、不明確でした。

そこで、今回、乳児期の父親の育児行動の程度あるいは内容と、受診を要するレベルの子どものけがの発生においても先行研究と同様の関連はあるのか、エコチル調査に参加した72,343組の親子のデータをもとに検討しました(図1)。

父親の育児行動は、「室内遊び、外遊び、子どもの食事の世話、おむつ交換、衣服の着脱、入浴の世話、寝かしつけ」の7項目について出産後6か月時に母親に配布した質問票で尋ね、父親の育児実施の程度を回答してもらいました(3:いつもする、2:ときどきする、1:ほとんどしない、0:まったくしない)。この回答の合計点(0~21点)を算出し、父親の育児行動得点とし、数が高いほど積極的な育児行動を実施していると評価しました。そして、得点が低いグループ(Score 0-11)、中間グループ(Score 12-14)、高いグループ(Score 15-21)の3グループに分けました。

子どものけがは、生後から4歳までの間に配布した質問票で、「医師の診断を受けた外傷(骨折を含む)、熱傷」の有無を母親に尋ねました。

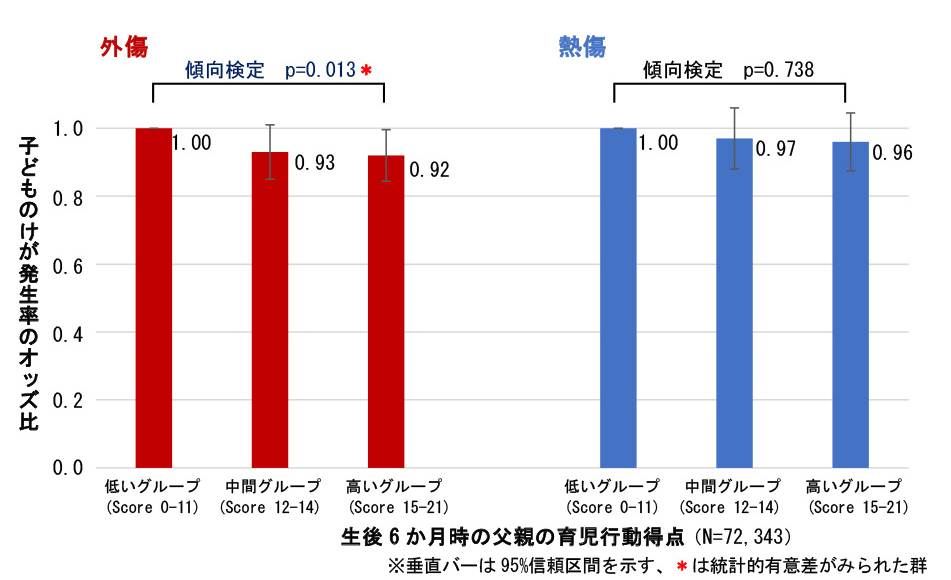

父親の育児行動の得点群別に、外傷と熱傷の発生に対するオッズ比(ORs)と95%信頼区間(95%CI)を算出しました。

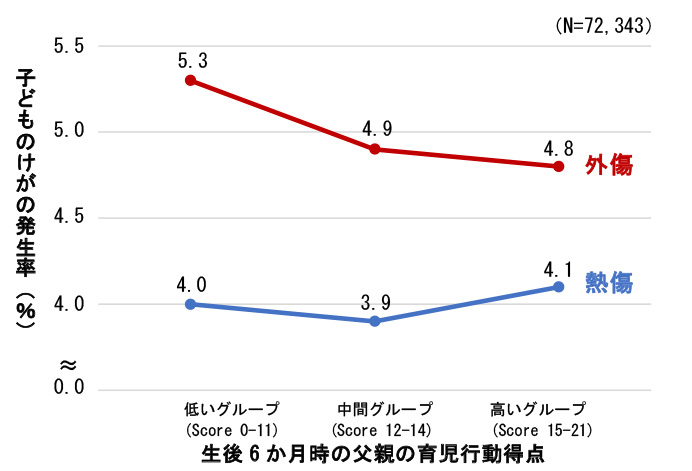

生後から4歳までの子どものけがの発生率(全体)は、外傷5.0%、熱傷4.0%でした(父親の育児行動得点グループごとにおける子どものけがの発生率は、図2をご参照ください)。

図3には、父親の育児行動得点グループごとに、子どものけが(外傷、熱傷)の発生のオッズ比を示しました。これは父親の育児行動得点が低いグループを基準とした場合、父親の育児行動得点が中間グループ、高いグループでの子どものけがの発生に差があるかを比較しています。その結果、父親の育児行動の頻度が多い群では、子どもの外傷が少なくなるという関連を示しました。これは父親が積極的に育児行動をすると、子どもの外傷発生を減少させる可能性を示しています。

父親の育児行動の項目ごとに子どものけがとの関連を見ると、父親の育児行動に関する7項目(室内遊び、外遊び、子どもの食事の世話、おむつ交換、衣服の着脱、入浴の世話、寝かしつけ)のうち、5項目(室内遊び、外遊び、子どもの食事の世話、入浴の世話、寝かしつけ)で、父親が“まったくしない”よりも“ほとんどしない”“ときどきする”“いつもする”の方が子どもの外傷発生を減少させる可能性があることが示されました。

一方、父親の育児行動と子どもの熱傷受傷との間には関連はみられませんでした。

本研究からは、子どもが生後6か月の時に父親がより多く育児行動をすることが、乳幼児期の子どもの外傷の発生の減少に有益である可能性が示唆されました。

その理由として、父親は子どもの行動に注視しながら世話をしており、子どもの未熟な危険予知力をカバーするとともに、子どもがけがをしないように配慮しながら関わっていることなどによってもたらされているのではないかと考えています。

一方、父親の育児行動と子どもの熱傷の受傷リスクとの関連は外傷とは異なる結果を示しました。

本研究の限界として、父親の育児行動については母親の見解による回答であるため、父親の育児行動を過小あるいは過大評価している可能性があったり、実際に父親が実施できる育児行動であっても実施していない状況を評価されていたりする可能性があげられます。また、父親の育児行動は生後6か月以降について不明であること、4歳以降の子どものけがについて評価できていないこと、子どもの受傷時の状況や重症度、けがの原因は不明であり、子どものけがが虐待によるものかは把握できていないことなどがあげられます。

以上の理由を解決するため、父親の育児行動や外傷・熱傷などを客観的に情報収集するなど手法を変えても同様の結果が得られるか、再検証していく必要があります。

本研究は観察研究であるため、父親の育児行動が子どものけがを減少させるように働くかどうかの効果を明らかにした研究ではありません。今後、父親の育児行動を促進する教育等の介入研究を行うなどで、さらなる検証が必要です。

この研究成果は、小児医学専門誌「BMC Pediatrics」に2025年3月3日付でオンライン掲載されました。

Association between paternal involvement in childcare and child injury: the Japan Environment and Children’s Study (JECS)

エコチル調査富山ユニットセンター

2025年4月