妊娠中の母親の発酵食品の摂取と子どもの3歳時点における神経発達の関連:エコチル調査

妊娠中の母親の食事内容が子どもの発育に影響を与えることは良く知られています。近年、腸脳相関の観点から、腸内細菌そうが宿主の認知機能や情動機能にも関連することが知られてきました。ヒトの腸内細菌そうは、出生時に母親から引き継がれるため、母親の腸内細菌そうは子どもの永続的な腸内細菌そうの構成にも関連することが推測されます。

腸内細菌そうは、食事や抗菌薬の投与、感染症などで変化することが知られており、発酵食品の摂取も腸内環境の改善に有効とされています。

このことから、妊娠中に発酵食品を摂取することが、母親や子どもの腸内環境の改善を通じて、子どもの神経発達にも良い影響を与えるのではないかという仮説を立てました。

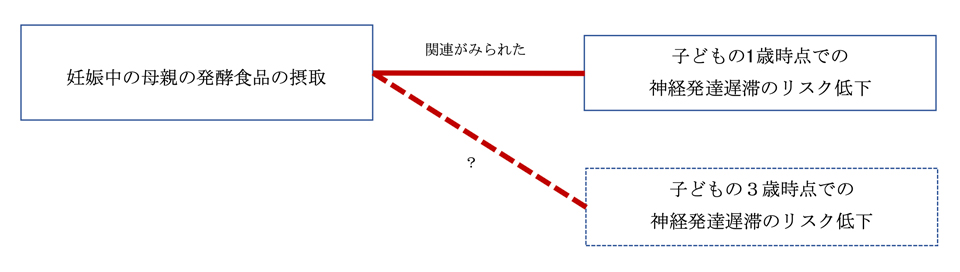

我々のグループは以前、妊娠中の発酵食品の摂取量が多いと、子どもの1歳時点での神経発達の遅めの子の割合が少ないという関連を報告しています。

(https://apjcn.qdu.edu.cn/33_1_66.pdf)

今回、子どもが3歳になった時点でもその関連が見られるかについて、エコチル調査に参加した60,910組の母子を対象に検証しました。(図1)

発酵食品の摂取量は、食物摂取頻度調査票を用いて調べ、摂取量ごとに4群に分類しました。神経発達は、Ages Stages Questionnaires Third Edition(ASQ-3)を用いて評価し、各年齢のカットオフ値よりも点数が低い場合に発達が遅れていると定義しています。

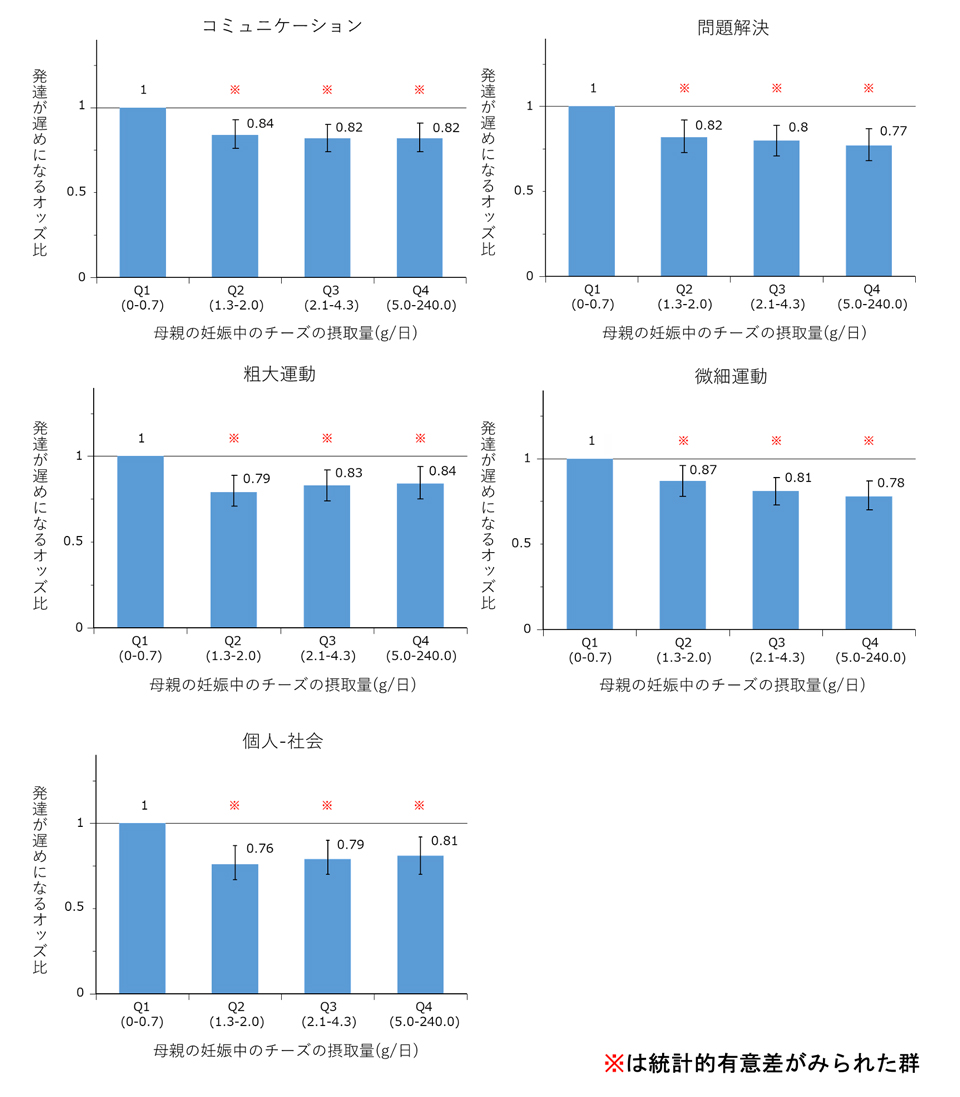

ASQ-3は、コミュニケーション、粗大運動、微細運動、問題解決、個人‐社会の5つの項目に分かれており、それぞれを評価しました。

各発酵食品において、それぞれ最も摂取量が少なかった群を基準(1.0)として、発酵食品の摂取量と子どもの神経発達が遅めの子の発生率を比較しました。

その結果、チーズでは全ての群でASQ-3の各項目の神経発達が遅めになる子どもの割合が少ないことが示されました(図2)。その他の食品では、味噌、ヨーグルトでは、一部の群において発達が遅めになる子どもの割合が少ないことが示されましたが、納豆の摂取と発達の遅れには関連がみられませんでした。

(縦軸:発達遅滞のリスクのオッズ比、横軸:1日あたりの摂取量[g/日])

本研究からは、母親の発酵食品の摂取が、子どもの神経発達にも有益な関連をもたらす可能性が示唆されました。その理由として、これまでの他の研究成果から、発酵食品の健康効果は、発酵というプロセスを経ることで、元の状態と比較して栄養価が高まることや、腸内細菌そうを改善させることで得られると考えられていることがあげられます。

腸内細菌そうは、様々な微生物が産生する神経伝達物質による直接的な影響や、抗炎症作用により腸管の炎症を抑制するといった機序を介して神経発達に影響を及ぼす可能性があることが報告されています。妊娠中の食事と子どもの発育との関連を調べた報告はありますが、本研究が示した結果は、過去に報告のないものです。

本研究の限界として、実際に母親や子どもの腸内細菌そうの変化がみられたのか確認できていないこと、今回使用したASQ-3が発達遅滞の診断をするための評価ツールではないことなどがあげられます。本研究からは、妊娠中にチーズなどの発酵食品を摂取することが、その後の神経発達遅滞を予防するといった直接的な影響を与えるとは結論づけることはできませんでした。

今後は実際に便を用いた検査などを行い、腸内細菌そうの変化を調べるなど、発酵食品の摂取と発達についてのより詳しい関連を確認する必要があります。

この研究成果は米国科学専門誌「PLOS ONE」に2024年6月21日付でオンライン掲載されました。

エコチル調査富山ユニットセンター

2024年8月

ちょっと詳しく

腸内細菌そう

ヒトの腸には1,000種類以上、数十兆個もの腸内細菌が生育していると推定されています。腸内細菌は、出生時に母親から引き継がれ、生後2~3年で成人型になると考えられています。腸内細菌は、腸内環境を制御するだけでなく、様々な臓器と相互作用しながら生体の恒常性の維持に関与しています。

近年、腸内細菌そうの破綻(dysbiosys)が様々な疾患に関係することが明らかになってきました。

腸脳相関

腸内細菌そうは、細菌が産生する神経伝達物質を介した経路や、腸管に存在する神経系を介した経路、腸管の炎症を介した経路などを通じて神経系に影響を与えており、「腸脳相関」として知られています。自閉スペクトラム症などの神経発達症のある児と、定型発達の児では腸内細菌そうの構成が異なっていることなどから、神経発達にも関連していることが推測されています。

発酵食品

発酵食品とは、微生物の働きによって価値が高まった食品のことです。栄養価が高まるほか、含まれる微生物の働きで腸内環境の改善効果が期待されています。