出産前後における母親の心理的苦痛と、子どもの精神神経発達遅延との関係

背景と目的

人間の乳児期は、他の哺乳類と比べて出生時の生理学的成熟度が低く、長期にわたる発達過程の中で、養育者による綿密なケアを必要とします。この発達の柔軟性は、胎児期から始まる急速な脳の成長と、生後2歳頃まで続く後期発達段階によって支えられており、知識や思考、行動、言語、社会的スキルの獲得に大きな影響を与えます。

こうした発達の重要な発達時期において、母親のメンタルヘルスは子どもの神経発達に深く関わることが知られています。妊娠期および産後における抑うつ、不安、ストレスなどの心理的苦痛は、母子相互作用の障害や母乳育児の短縮、胎児の発育への影響などを通じて、子どもの社会的・情緒的・認知的な発達に悪影響を及ぼす可能性があります。一方で、低出生体重や早産、発達遅延などの子ども側の要因が、母親の心理的苦痛を増加させることも報告されており、母子間には複雑な双方向の関係が存在します。

しかしながら、妊娠期と産後のいずれの時期の母親の心理的苦痛が、幼児期の子どもの精神神経発達遅延により大きな影響を与えるのかについては、これまで十分に検証されてきませんでした。そのため、母親の心理的苦痛の時期による介入のタイミングを検討する上で重要な課題です。

本研究では、全国規模の出生コホートである「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」のデータを用いて、母親の心理的苦痛(妊娠中後期および産後1年)と子どもの精神神経発達(生後1.5歳〜3歳)との関係を分析しました。因果推論に基づく高度な統計的モデリングを用いることで、各時点における心理的苦痛の影響を厳密に推定し、幼児期の精神神経発達遅延との関連性および時点間の相互作用を明らかにしました。

研究概要

- エコチル調査に登録された約82,418組の母子のデータを分析対象としました。

- 母親の心理的苦痛は、妊娠中後期および産後1年の時点で、ケスラー心理的苦痛尺度(K6質問票:「ちょっと詳しく」参照)を用いて評価しました。「心理的苦痛」は、K6スコアが5以上と定義されました。

- 子どもの精神神経発達は、生後1.5歳から3歳までの間に、6か月ごとに「Ages and Stages Questionnaire, Third Edition(ASQ-3:「ちょっと詳しく」参照)」を用いて評価されました。発達領域は、コミュニケーション、粗大運動、微細運動、問題解決、個人・社会の5つで構成され、いずれかの領域でカットオフ値を下回った場合を広義の「発達遅延疑い」と定義しました。

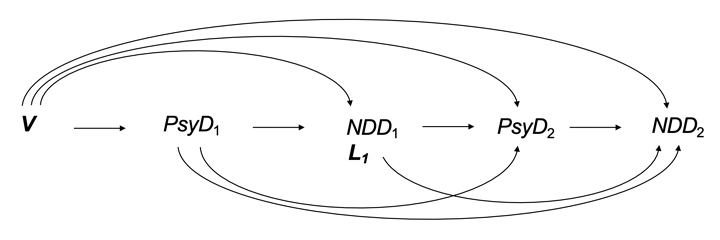

- 統計解析には、因果推論に基づく高度な統計的モデリングを用い、妊娠中後期および産後1年の心理的苦痛と、その組み合わせが神経発達遅延に与える影響を推定しました(図1)。推定値は反事実オッズ比(「ちょっと詳しく」参照)として算出しました。

本図は、妊娠中後期(PsyD1)および産後1年(PsyD2)における母親の心理的苦痛を曝露変数とし、1.5〜3.0歳時点の発達遅延疑い(NDD2)をアウトカムとして示した因果関係モデルを示す。0.5〜1.0歳時点の発達遅延疑い(NDD1)は、PsyDとNDD2の間に位置する時間変化する共変量であり、交絡因子(心理的苦痛と子の発達の双方に影響を与える可能性のある変数)であると同時に中間変数(前後の変数を媒介する役割を果たす変数)として機能する。

PsyDは、母親が心理的苦痛を有している場合に1、そうでない場合に0と定義される二値変数である。NDDは、子どもに発達遅延疑いが認められる場合に1、そうでない場合に0と定義される。

Vはベースラインの交絡因子(心理的苦痛と子の発達の双方に影響を与える可能性のある変数)であり、具体的には、年齢、出産歴、社会経済要因、居住地域、ソーシャル・サポート状況、ストレス・イベントの有無、同居家族、うつの既往歴、葉酸摂取状況などが含まれる。

L1はPsyD1の後に出現する時間変化する共変量群であり、NDD1と同様に交絡因子(心理的苦痛と子の発達の双方に影響を与える可能性のある変数)かつ中間変数(前後の変数を媒介する役割を果たす変数)として機能する。具体的には、早産や低体重出生の有無、出生後に判明した子の性別、先天異常、直近のストレス・イベントの有無、同居家族の構成変化、子の栄養方法などが含まれる。

主な成果

母親の心理的苦痛は、妊娠中後期および産後1年の時点で評価され、1.5〜3歳における子どもの発達遅延疑いのリスクは約28%のケースにおいて認められました。

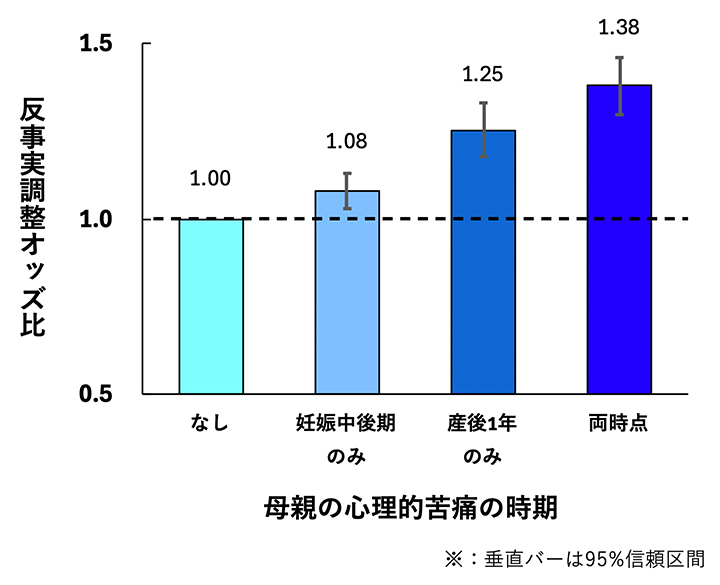

解析の結果、母親が心理的苦痛を経験した時期によって、子どもの発達遅延疑いのリスクが異なることが明らかになりました。反事実調整オッズ比(aOR)は以下の通りです(図2)。

年齢、BMI、出産歴、社会経済要因、居住地域、ソーシャル・サポート状況、ストレス・イベントの有無、同居家族、

うつの既往歴、葉酸摂取状況、早産や低体重出生の有無、子の性別、主要な先天奇形、栄養方法などで調整済み

図2.発達遅延疑いに対する反事実調整オッズ比(aOR)および95%信頼区間

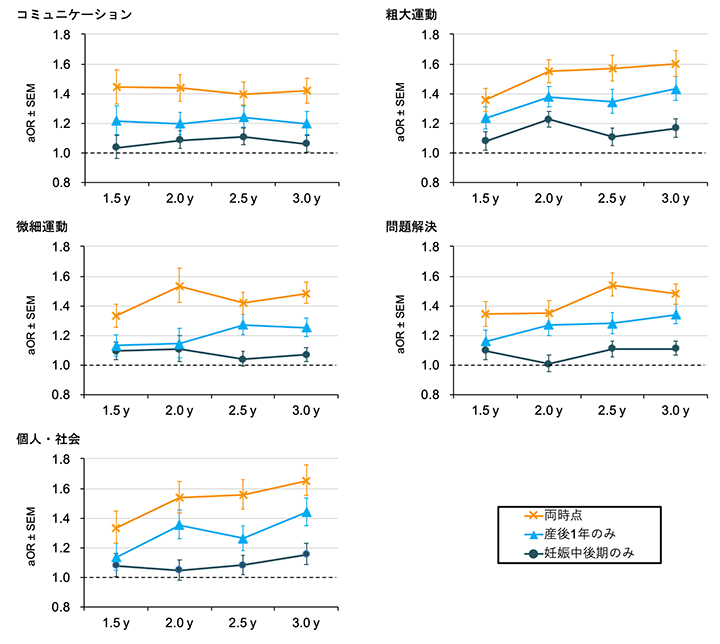

また、発達領域別の解析では、産後1年時点の心理的苦痛が、妊娠中後期の苦痛よりも一貫して高いリスクと関連していることが示されました。両時点における心理的苦痛の影響は、複数の発達領域にわたり、aORは1.33〜1.65の範囲で推定されました(図3)。

感度分析では、心理的苦痛の定義を厳格化した場合(5点以上という定義に代え、13点以上と定義)や、発達遅延疑いの程度を連続的に評価した場合(いずれか1つでもという定義に代え、カットオフ値を下回った領域の数に応じて4段階で定義)でも、主要解析と同様の傾向が確認され、結果の頑健性が支持されました。

考察と限界

本研究では、妊娠中後期および産後1年の母親の心理的苦痛が、幼児期の神経発達遅延とどのように関連するかを、時間変動や双方向性を考慮した高度な統計モデル(周辺構造モデル+逆確率重み付け)を用いて検証しました。その結果、産後1年時点の心理的苦痛が、妊娠期よりも一貫して強い関連を示すことが明らかになりました。

この知見は、先行研究と概ね一致する一方で、妊娠期の影響が比較的弱かった点については、因果推定の方法論の違いによる可能性が示唆されました。本研究では、交絡因子や媒介変数を適切に調整することで、より厳密な因果推定を行っています。

限界としては、神経発達の評価に用いたASQ-3がスクリーニングツールであり、診断的な精度には限界があること、母親の心理的状態が子どもの発達評価に影響を与える可能性があること、未測定交絡因子の存在、そして日本以外の環境への一般化可能性が限定的であることが挙げられます。

意義と展望

本研究は、妊娠期および産後の母親の心理的苦痛が、子どもの神経発達に与える影響を、時間的変動や双方向性を考慮した因果推定モデルによって検証した点で、国内外の関連研究の中でも先進的な取り組みと位置づけられます。特に、産後1年時点の心理的苦痛が、妊娠期よりも一貫して強い関連を示したという知見は、産後ケアの重要性を改めて浮き彫りにするものです。

この結果は、母親のメンタルヘルス支援を妊娠期から産後も継続的に行う必要性を示唆しており、周産期メンタルヘルス対策の強化に向けた政策的・臨床的な根拠となり得ます。妊娠期の心理的苦痛も子どもの神経発達遅延と関連していたことから、妊娠前の生活習慣改善、社会的支援の充実、妊娠中のカウンセリング、産後の薬物療法など、女性のメンタルヘルス支援のひとつとして、妊娠前からの準備や予防的介入が重要と考えられます。

神経発達遅延の背景には、妊娠期と産後期で異なる生物学的・心理社会的メカニズムが関与している可能性があり、母親の心理的苦痛が子どもの発達に与える影響については、単なる影響の強弱(どちらの時期の影響が大きいか)だけではなく、背景メカニズムの違いに基づく質的な違いを理解することが今後の研究課題となります。これにより、時期に応じたターゲット介入の設計が可能となり、より効果的な支援策の開発につながると期待されます。

さらに、本研究は全国規模の出生コホートを用いており、多様な背景を持つ母子を対象としているため、日本国内における一般化可能性が高いという点でも意義があります。一方で、異なる文化圏や医療制度下での再現性を検証することも重要であり、国際的な比較研究や多国籍コホートとの連携が今後の展望として挙げられます。

最後に、母親の心理的苦痛と子どもの発達との関連性は、個人の健康だけでなく、教育・福祉・労働など社会全体に波及する課題です。したがって、本研究の知見は、公衆衛生、母子保健、子育て支援政策の設計において、科学的根拠に基づく意思決定を支える重要な情報となると考えられます。

この研究成果は、米国医学会AMA(The American Medical Association)が発行する国際的な査読制医学誌「JAMA Network Open」に2025年10月31日に掲載されました。

Maternal psychological distress before and after childbirth and neurodevelopmental delay in toddlers

エコチル調査富山ユニットセンター

2025年11月

ちょっと詳しく

ケスラー心理的苦痛尺度

(K6質問票)

抑うつや不安といった、産後うつとも関連の高い「非特異的な心理的苦痛」を測定するためにケスラー博士によって開発された質問票です。名前の通り6項目の質問から構成されており、4点=いつも、0点=全くない、といった5段階の選択肢で回答します。苦痛が高いほど得点が高くなるように作られています。

ASQ-3 質問票

発達指標のASQ-3(Ages and Stages Questionnaire, Third Edition)とは、保護者の方がお子さんを観察して回答する質問票から得られる指標です。ASQ-3は、コミュニケーション(話す、聞くなど)、粗大運動(立つ、歩くなど)、微細運動(指先で物をつかむなど)、問題解決(手順を考えて行動するなど)、個人・社会(他人とのやり取りに関する行動など)の5つの領域について各年齢時での発達の度合いを評価します。

反事実オッズ比

「もし現実とは異なり、妊娠中や産後に母親が心理的苦痛を抱えていたとしたら、子どもの発達遅延のリスクはどれほど高まるのか?」という仮定に基づいて推定される指標です。これは、実際の状況とは異なる仮定(反事実)に基づいて、心理的苦痛がなかった場合と比べて、発達遅延のオッズ比が何倍になるかを示すものです。このように、「事実に反して心理的苦痛があったとしたら…」という仮定のもとでの推定値であるため、「反事実オッズ比」と呼ばれます。

“反事実”という⽤語を聞くと、「現実にない状況を評価して意味があるのか」と感じられるかもしれません。しかし、“反事実”を推定する⼿法は、「もし⺟親の⼼理的苦痛を予防・軽減できたとしたら、⼦どもの発達遅延リスクはどの程度変化しうるか」という、実際には観察していないけれど⽀援策や政策を検討するうえで重要な問いに答えるために⽤いられます。“反事実”の推定は、近年の疫学研究で広く⽤いられる因果推論のアプローチであり、現実を否定するものではなく、現実の世界に応⽤すべき仮定を設定していると理解いただけたらと思います。