妊娠中の認知的ソーシャル・キャピタルと産後うつとの負の関連:エコチル調査

産後うつは、産後の一定期間に起こるうつ病性の精神疾患の一種であり、日本では、産後1ヵ月時点でおおよそ10〜20%程度の母親で発症すると報告されています。産後うつは、母親の生活の質を下げるだけでなく、子どもの発達に大きな悪影響を及ぼすと報告されているため、予防できるに越したことはありません。

こうした中、メンタルヘルスに関する文献では、ソーシャル・キャピタル、特に認知的ソーシャル・キャピタル(近隣への信頼感や互酬性、人に対する全般的な信頼感や互酬性)と不安やうつ病などの精神疾患との間に逆相関があることが報告されています。実際、最近の文献でもこの見解が支持されています。

しかし、対象を妊婦に絞った場合、認知的ソーシャル・キャピタルと産後うつとの関連についての知見は、まだかなり限定的でした。たとえば、この関連を調査した数少ない研究には、ギリシャのクレタ島におけるコホート研究、3つの時点を対象とした中国の浙江省における研究、およびCOVID-19の期間中に実施された日本のオンライン調査など数件しかありません。

そこで本研究では、全国規模の出生コホートである「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」から得られた、約8万2千人の大規模データを分析し、妊婦の認知的ソーシャル・キャピタルと産後1ヵ月および6ヵ月における産後うつとの間にどのような関連が観察されるかを調べました。

産後うつの評価には、世界的によく使われているエジンバラ産後うつ質問票(EPDS)を用いました。これは抑うつ症状が強くなるほど得点が高くなるよう設計された30点満点の自己評価式質問票で、先行研究に従い、9点以上を産後うつと定義しました。産後1ヵ月と6ヵ月の2時点で測定しました。

認知的ソーシャル・キャピタルの評価には、自己評価式の質問項目を使いました。妊娠中に、近隣への信頼感として「ご近所の人々はお互いに信頼し合っている」、近隣の互酬性として「ご近所の人々はお互いに助け合っている」と考えているか尋ね、そう思う〜そう思わない、の4段階で答えてもらいました。続いて、人に対する全般的な信頼感として「たいていの人は信頼できる」、人に対する全般的な互酬性として「たいていの人は他人の役にたとうとしている」と思うかを尋ね、当てはまる〜当てはまらない、の9段階で答えてもらい、最終的にこれを5段階にまとめました。

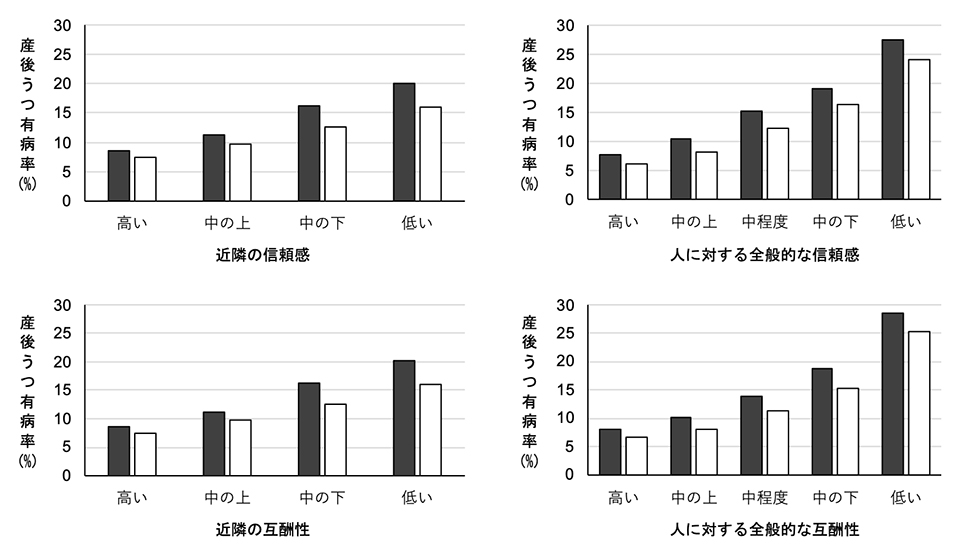

産後うつの有病率は、近隣への信頼感や互酬性が低い群において15〜21%であり、中の下、中の上群と割合が少なくなり、高い群では7〜9%でした。人に対する全般的な信頼感や互酬性が低い群において24〜29%であり、程度が高くなるにしたがって割合が少なくなり、高い群では6〜9%でした(下図より)。

6ヵ月(空白棒グラフ)の産後うつ(エジンバラ産後うつ尺度9点以上と定義)の有病率

また、より詳細な分析として、社会経済状況など20個の共変量で調整したロジスティック回帰分析も実施しましたが、この結果からも、産後うつの測定時点および認知的ソーシャル・キャピタルの種類に関わらず、産後うつはソーシャル・キャピタルが低下するにつれて徐々に増加することが確認されました。

これらの結果より、妊娠中の認知的ソーシャル・キャピタルが、産後における精神的健康を良好に保つために重要な役割を果たすことが示されました。このことは、妊娠中の母親が「近隣への信頼感や互酬性」や「人に対する全般的な信頼感や互酬性」を感じられる様な社会作りの重要性を示していると思われます。

本研究は、次の観点からさらなる研究が望まれます。第一に、本研究における産後うつの評価は、自己評価式の質問票に頼っています。そのため、専門家による臨床診断など、より精度の高い評価法を採用する研究が必要です。第二に、本研究では、様々な共変量を考慮に入れ解析していますが、測定できなかった影響要因の存在も十分考えられます。そのため、認知的ソーシャル・キャピタルと産後うつの双方に影響を与え得るより多くの情報を測定の上、これを加味しながら解析することで、より深く因果関係にアプローチすることのできる研究が必要です。最後に、本研究では、妊婦の認知的ソーシャル・キャピタルの低下が産後うつの増加に繋がることを明らかにしましたが、具体的にどのような要因が妊婦の認知的ソーシャル・キャピタルを低めているのか? という点を、今後明らかにしていく必要があります。

この研究成果は精神医学系の国際専門誌「Neuropsychiatric Disease and Treatment」に2024年6月13日に掲載されました。

エコチル調査富山ユニットセンター

2024年7月

ちょっと詳しく

ソーシャル・キャピタルって?

親しい人からの感情的・情報的サポート、地域や社会における人々の結びつき、人に対する信頼感、互酬性(ギブアンドテイク)の規範の総体を示す概念で、日本語では「社会関連資本」と呼ばれます。ソーシャル・キャピタルには様々な種類がありますが、今回注目したのは、近隣への信頼感や互酬性、人に対する全般的な信頼感や互酬性といった概念が含まれる「認知的ソーシャル・キャピタル」です。

エジンバラ産後うつ質問票(EPDS)

産後うつは、産後の急激なホルモンバランスの乱れや、赤ちゃん中心の生活パターンへの変化など多くのことが関わって発症すると考えられていますが、この判断に使われる指標の1つが、エジンバラ産後うつ質問票(EPDS)です。

EPDSには10項目の質問があり、3点=とてもそう思う、2点=そう思う、1点=あまりそう思わない、0点=全くそう思わないといった4つの選択肢で回答します。産後うつの程度が悪いと得点が高くなるように作られており、産後うつ支援の必要性の判断に用いられる重要な質問票です。