日本人女性の妊娠前後の座位(ざい)行動の実態と妊娠中の座位時間に関連する要因:エコチル調査

研究の背景

テレビ視聴、ゲームをする、パソコン作業といった「座ってする行動」や、「眠ってはいないが寝転がって過ごすこと」は、動作が非常に少ないため筋肉をほとんど使わない行動です。こういった行動は「座位行動(Sedentary Behavior)」と呼ばれ、生命維持に必要な最低限のエネルギーである「基礎代謝量」とほぼ同じエネルギーしか消費しません。近年、身体活動習慣がある場合でも、座位行動が多いことは健康を害する要因になるという研究報告が増えています。そのため、世界保健機関(World Health Organization; WHO)は身体活動および座位行動に関するガイドライン2020(日本語版リンク)において、「身体活動を増やし、座位行動を減らすことにより、すべての人が健康効果を得られる」というメッセージを世界に向けて発信しています。

妊娠期はつわりなどによる体調不良や、体重増加によって活動的になれないといった理由から一般的に身体活動が減り座位行動が増えやすいと言われています。またこれまでに、妊娠中の座位行動が多いと、妊娠糖尿病の発症率が上がるほか、胎児の成長阻害や巨大児のリスクが高まるとの報告もあり、母体や胎児への悪影響も指摘されています。WHOのガイドラインは、妊娠期は医療的な問題がなければ通常の成人と同程度の身体活動をし、座りすぎはできるだけ減らすことを推奨しています。その一方で妊娠期の座位行動に関するエビデンスは非常に限られているとして、大規模な研究が求められておりました。

そこで本研究では、全国規模の出生コホートである「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」から得られた大規模データを分析し、妊娠前の座位行動と妊娠中の座位行動の実態を調べました。座位行動が多くなるかどうかは生活習慣、健康状態や家庭における役割などにも関係していると考えられますが、妊娠中の座位行動を多くしてしまう要因にはどういったものがあるのかを検討しました。

研究の方法

エコチル調査には、北は北海道、南は沖縄まで、日本全国の15カ所の研究拠点で調査に同意した妊婦さんが約10万人登録されました。登録の手続きは、調査スタッフが、妊娠がわかった女性に直接お会いして調査内容を説明し、同意をいただくことで実施しました。エコチル調査の詳細については右のリンクをご覧ください(エコチル調査とは)。エコチル調査そのものは環境省および関係研究機関すべてで倫理審査を受け、この度発表した座位行動に関する課題については富山大学の倫理審査の承認を得てから実施しております。

妊娠前の座位行動は、同意時(基本的に妊娠前期)に渡した初回アンケートで、妊娠中の座位行動は妊娠中後期に渡した2回目のアンケートで情報収集しました(図1)。

座位行動の評価は、世界的によく使われている国際標準化身体活動質問票(International Physical Activity Questionnaire; IPAQ)短縮版の「平日には、通常、1日合計してどのくらいの時間座ったり寝転んだりして過ごしますか?」という質問を用いました。回答者は「1日[ ]時間、[ ]分」という回答フォームに手書きで回答し、スキャナーで読み取ってエコチル調査の専用サーバーにデータを登録しました。手書きによる回答ですので、時間の欄に「24」以上、分の欄に「60」以上という記入をされた方もごくわずかにいらっしゃいました。こういった論理的ではない回答は未記入として変換処理しました。また、日本国内で行われた過去の類似の研究(Kitayama A,et al. 2021)と同様に1日の座位時間が17時間以上になる回答についても論理的にあり得ないと判定し、未記入に変換しました。その結果、83,733名の妊娠前と妊娠中(妊娠中後期)の座位行動時間が特定できました。

さらに、これまでの研究で、1日の座位行動が8時間以上あることが健康リスクとして懸念されているため、本研究も同様に8時間以上という区切りに着目することにしました。妊娠中に8時間以上になることはどういった要因と関連するか、解析可能であった21項目との関連を多変量ロジスティック回帰分析にて検討しました。

妊娠前の座位行動と妊娠中の座位行動の実態

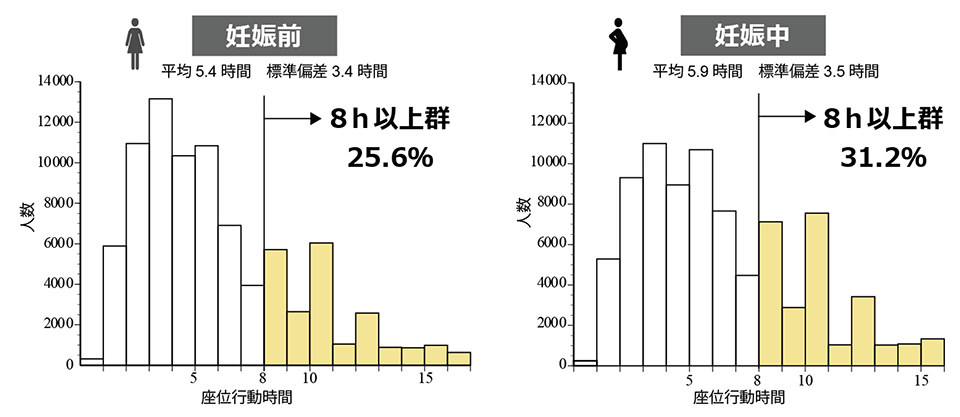

座位行動について得られた83,733名の回答から、妊娠前の座位行動時間は平均5.4時間(標準偏差3.4時間)、妊娠中の座位行動時間は平均5.9時間(標準偏差3.5時間)であることが明らかになりました。また、1日の座位行動が8時間以上であった人(8h以上群)の割合は、妊娠前は25.6%でしたが、妊娠中は31.2%に増加していました(図2)。

日本人成人(男性を含む)5,346人を対象とした過去の研究(Kitayama A,et al. 2021)で報告された座位行動時間は1日平均5.3時間(標準偏差3.7時間)、8時間以上群は25.3%でした。今回明らかになった妊娠前の結果は、先行研究で示された日本人成人の値とほぼ同様であるため、本研究の対象者は、日本人成人における一般的な傾向を有していると考えられます。したがって本研究では、日本人成人の一般的な傾向を示す集団から、妊娠期間中は平均の座位行動時間が増加し、8時間以上の座位行動をする人の割合が増加することを明確に示すことができたと言えます。

妊娠中の座位行動を多くしてしまう要因

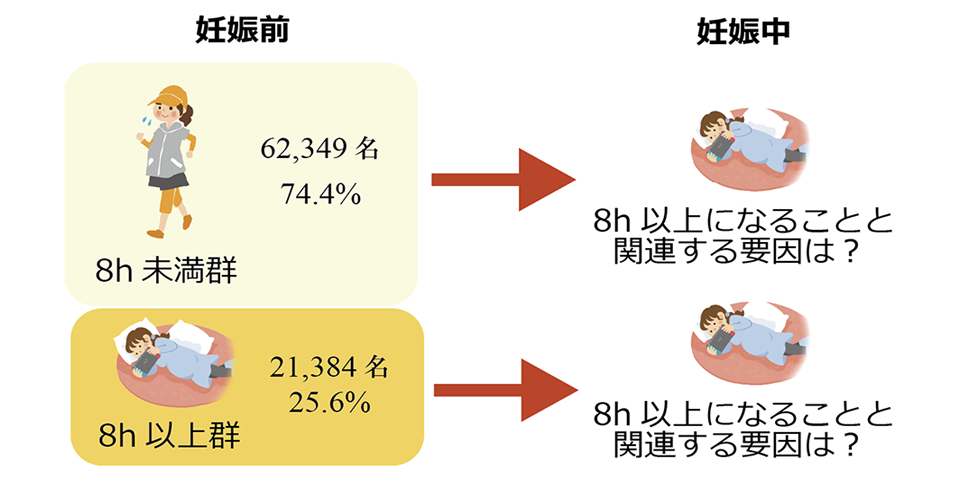

次に、妊娠中の座位行動が8時間を超えてしまうことと何が関係しているのかを調べ、長時間の座位行動を防ぐ対策があるか検討しました。この検討においては、1)妊娠前に8時間未満だったが、妊娠中に8時間以上になる場合、2)妊娠前に8時間以上だったが、妊娠中もそのまま8時間以上になる場合、という二つの場合に分けました(図3)。

1)妊娠前に8時間未満だったが、妊娠中に8時間以上になる場合

対象となるのは62,349名であり、そのうちの12,668名(20.3%)が妊娠中に座位行動が8時間以上になったことがわかりました。関連した項目について、下記にまとめます。

| 妊娠前に8h未満の人が妊娠中8h以上になることに関連した項目 |

|---|

| 妊娠前のテレビ視聴時間が長い |

| 妊娠前のゲーム時間が長い |

| 妊娠前に中強度の身体活動を週150分以上実施しない |

| 妊娠前期の睡眠時間が短い |

| 妊娠前期に飲酒するあるいはその後も飲酒を継続する |

| 妊娠前期の身体的・心理的健康関連QOLが低い |

| 妊娠前期に就労していない |

| 世帯収入が低い |

| 初産婦である |

| 多胎妊娠である |

| 教育歴が高卒未満または大卒以上である |

| 住居が一戸建てよりも集合住宅住まいの場合 |

| 妊娠12週までに吐いて食事ができないほどのつわりがない |

| 身近な人の死亡や借金などのストレスイベントがあった |

一方、登録時の年齢、妊娠前のBMI、生殖医療による受胎、妊娠前期の喫煙状況、妊娠前期の心理的ストレス、犬の飼育については、座位行動が8時間以上になることとは関係しませんでした。

2)妊娠前に8時間以上だったが、妊娠中もそのまま8時間以上になる場合

対象となるのは21,384名であり、そのうちの13,472名(63.0%)が妊娠中に座位行動が8時間以上になることがわかりました。関連した項目について、下記にまとめます。

| 妊娠前に8h以上の人が妊娠中8h以上になることに関連した項目 |

|---|

| 妊娠前のテレビ視聴時間が長い |

| 妊娠前のゲーム時間が長い |

| 妊娠前に中強度の身体活動を週150分以上実施しない |

| 妊娠前期の睡眠時間が短い |

| 一度も喫煙したことがない |

| 妊娠中も飲酒を継続している |

| 妊娠前期の身体的健康関連QOLが低い |

| 妊娠前期に就労している |

| 世帯収入が高い |

| 登録時の年齢が30歳以上 |

| 初産婦である |

| 妊娠前のBMIが18.5未満 |

| 教育歴が高卒未満である |

| 妊娠前期の心理的ストレスが高い(K6スコア13点以上) |

| 犬の飼育をしていない |

一方、多胎妊娠、生殖医療による受胎、住居形態(一戸建て/集合住宅)、妊娠12週までのつわり症状については、座位行動が8時間以上になることとは関係しませんでした。

以上の結果より、妊娠前の座位行動の長さにかかわらず、テレビ視聴時間とゲームの時間が長いことと、中強度の身体活動を週150分以上実施する習慣がない人は、妊娠中の座位行動が8時間以上となる傾向がありました。そのため、妊娠前からこれらの習慣を見直すことで、座位行動を減らすことが可能かもしれません。

そのほかの就労状況や世帯収入などいくつかの項目で関連が見られましたが、予防のために状況を変えにくい項目が多いです。そのうち、初産婦であるという点も状況を変えられる項目ではありませんが、初産婦にはじっとしている時間が長くなりがちであることを伝え、こまめに活動するよう声掛けするのが良いかもしれません。また、妊娠前の座位行動が8時間未満の場合、1戸建てより集合住宅のほうが妊娠中の座位行動が長くなる方が多いようです。これに関しても、このような状況があることを伝え、意識してもらう必要があるかもしれません。

また、妊娠前の座位行動が8時間以上だった人にとって、犬を飼育していると妊娠中に8時間未満となる傾向が見られました。これらの方は、妊娠期に産前休暇などで余暇が生まれた際に犬と散歩することで座位行動を減らせたのかもしれません。犬の飼育については、すべての人にお勧めできる項目ではありませんが、私どもの先行研究で妊娠中の精神健康にプラスに働く可能性が示唆されています。もし、犬の飼育を検討されているのであればこれらの研究を踏まえ前向きに考えてもよいのかもしれません。

今後の展開

本研究は、以下のような課題もあります。まず、本研究における座位行動の評価は、自己回答式の質問票によるものです。また、妊娠前の座位行動については妊娠初期に過去を振り返って回答してもらったため、思い出すことによるバイアスが生じている可能性があります。そのため、今後は、活動量計などのより精度の高い客観的評価法で、2時点の座位行動を評価する必要があるといえます。一方、手軽に大規模な集団にアプローチできる質問票による手法の良さもあるため、客観的評価と主観的評価の両面からのエビデンスの蓄積が望まれます。

この研究成果は公衆衛生学の国際専門誌「BMC Public Health」に2024年11月15日に掲載されました。

エコチル調査富山ユニットセンター

2024年12月