「大学院生の一日」をご紹介します。

当科では、大学院への入学、博士の取得についてのサポート体制が充実しています。

研究と臨床の業務負担のバランスを調整してもらえるので、どちらか一方に偏りすぎず、

また研究のための時間も十分に確保できるよう配慮されています。

ここでは、実際の大学院生の一日のスケジュールを通して、臨床業務との両立をどうしているのかご紹介します。

研究活動が主体の日

-

09:00

実験

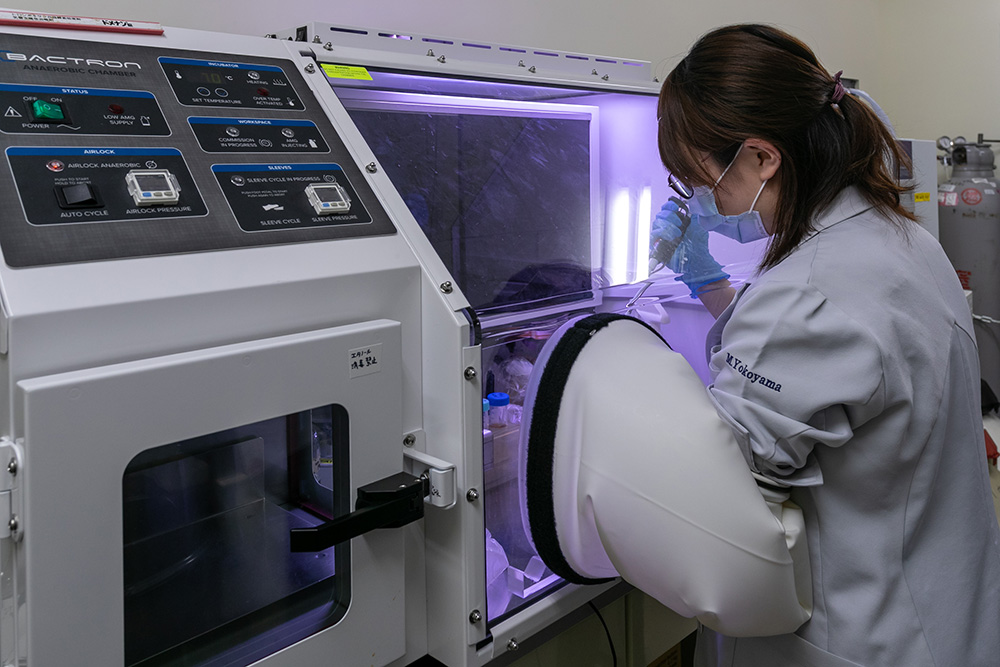

糖尿病・代謝内分泌チームでは、研究課題のひとつとして腸内細菌と代謝疾患の関連について研究しています。腸内細菌は嫌気性菌のため、嫌気チャンバーという嫌気条件で細菌培養ができる機器を使用して実験を行います。

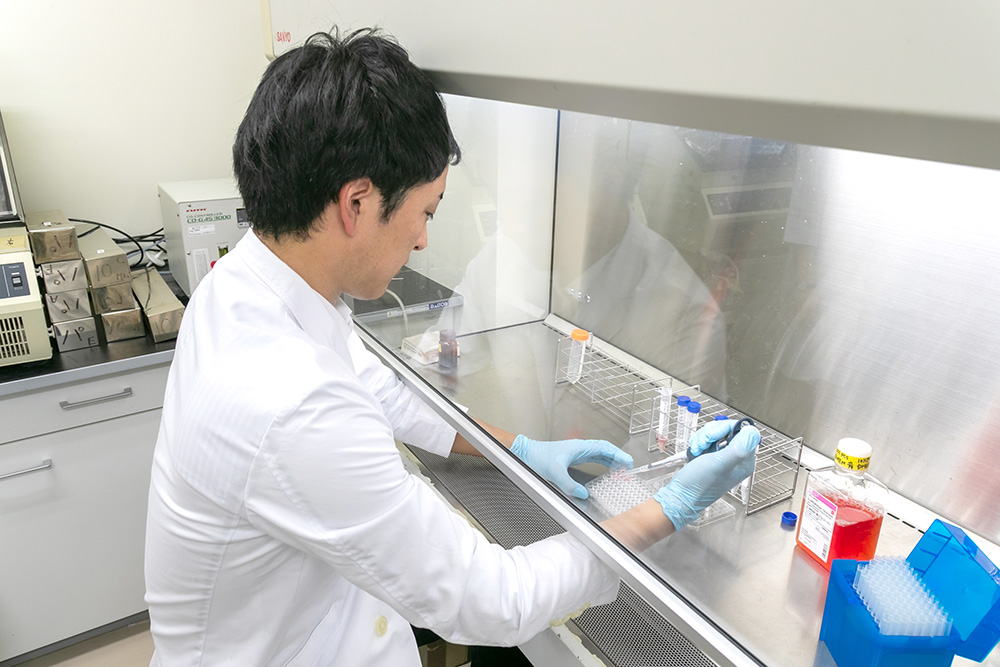

膠原病チームでは、研究課題の一つとして自己抗体の病態解析を行っています。疾患モデルマウスから採取した骨髄由来細胞との実験は清潔領域で行う必要があるため、クリーンベンチ内で実験を行います。

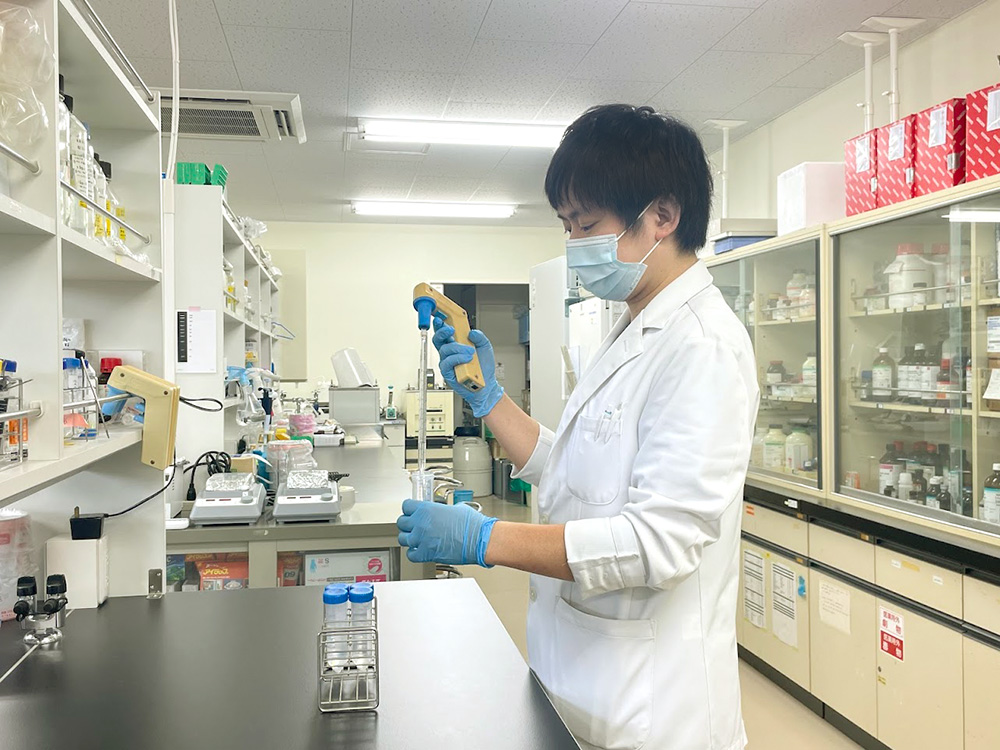

呼吸器チームでは、肺がんの腫瘍微小環境と免疫チェックポイント阻害剤の効果について研究を行っています。肺がん患者さんの病理検体を用いて免疫染色での解析を行うほか、マウスの肺にLewis肺がん細胞を移植し、がんの増殖や免疫チェックポイント阻害剤効果との関連を解析します。

-

13:00

解析

糖尿病・代謝内分泌チームの腸内細菌の研究では、ヒト糞便の腸内細菌の結果解析のほか、培養した菌をマウスへ投与する実験もしています。当チームでは、全国的にも珍しい無菌マウスを有し、無菌マウスでの表現型を観察することができます。

実験結果を解析し、結果を指導医と共有して、今後の方針を検討します。 -

16:45

リサーチミーティング

週1回、研究員が主体となり、自身の研究結果をチーム全体で共有し、実験内容や今後の方針について検討します。あるいは、研究内容に関連した最新の学術論文について抄読会を行うこともあります。

異なる研究課題をもつメンバーたちからの多面的な意見は、自分では得られなかった気づきや、新しいアイデアの創出につながっていきます。

臨床業務が主体の日

-

09:00

外来業務

自分の専門領域の初診・再診外来のほか、救急対応や内科処置の対応を行います。大学院生の臨床業務は、外来対応が中心になります。

-

14:00

専門カンファレンス

病棟医が主体となり、入院患者の治療内容の検討や、珍しい症例の検査や治療方針の相談をする場になります。大学院生も外来業務を担っているため、自身の症例提示を行うほか、グループの他の医師とのディスカッションを通じて臨床の知識をブラッシュアップします。

カンファレンス後、勤務終了までは実験や、結果の解析など研究活動を行います。